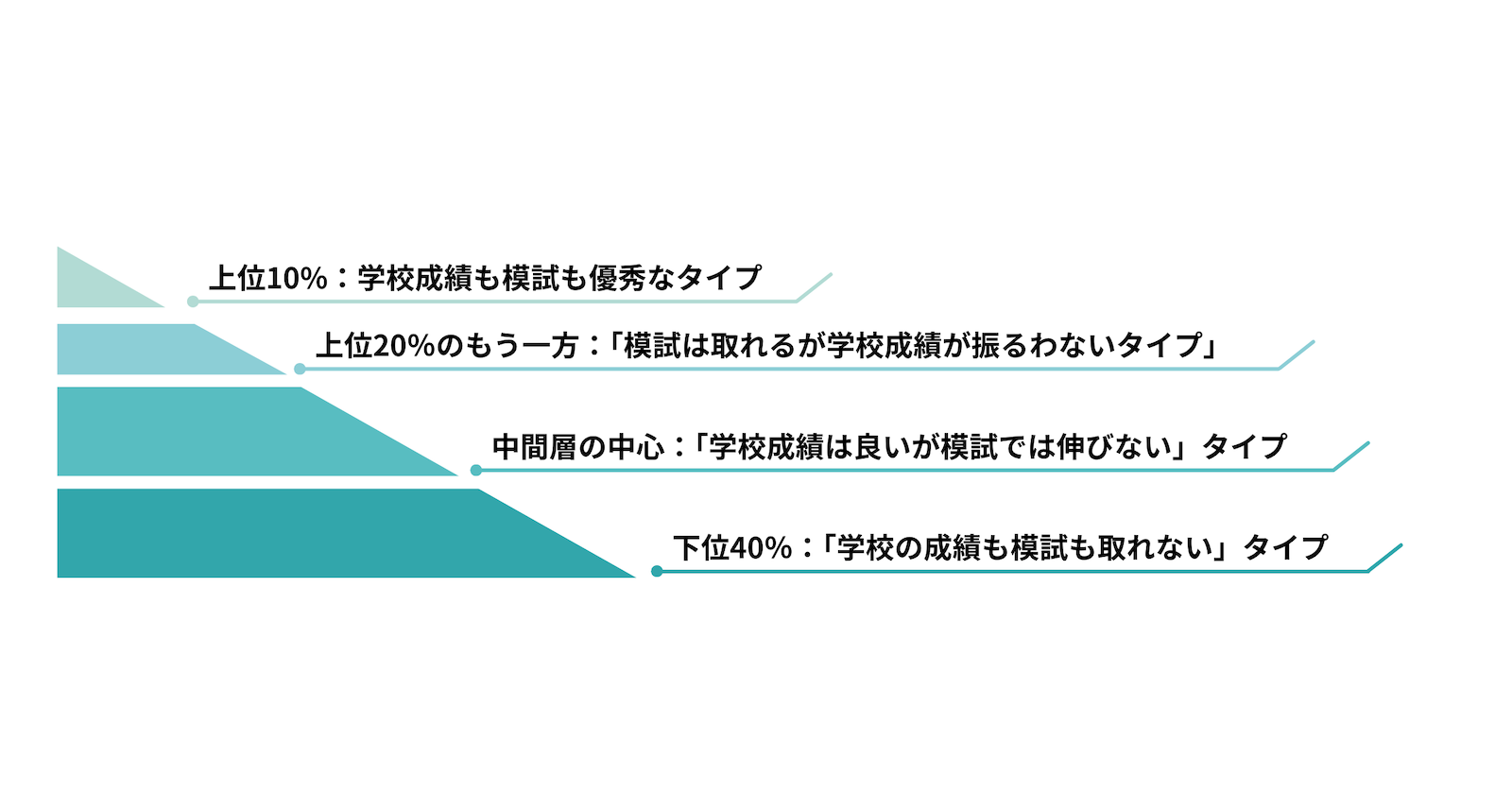

学力タイプ別の指導法:お子さまに合った進路戦略とは?

高校生といっても、学力のタイプや学習状況はさまざまです。模試で安定して高得点を取れる子もいれば、学校の成績は良いのに模試で苦戦する子、あるいは勉強そのものに苦手意識を持つ子もいます。

当塾では、生徒一人ひとりの特徴を見極め、タイプごとに最適な進路指導を行っています。本ページでは「上位10%から下位40%まで」、4つのタイプ別に実際の指導事例をご紹介します。

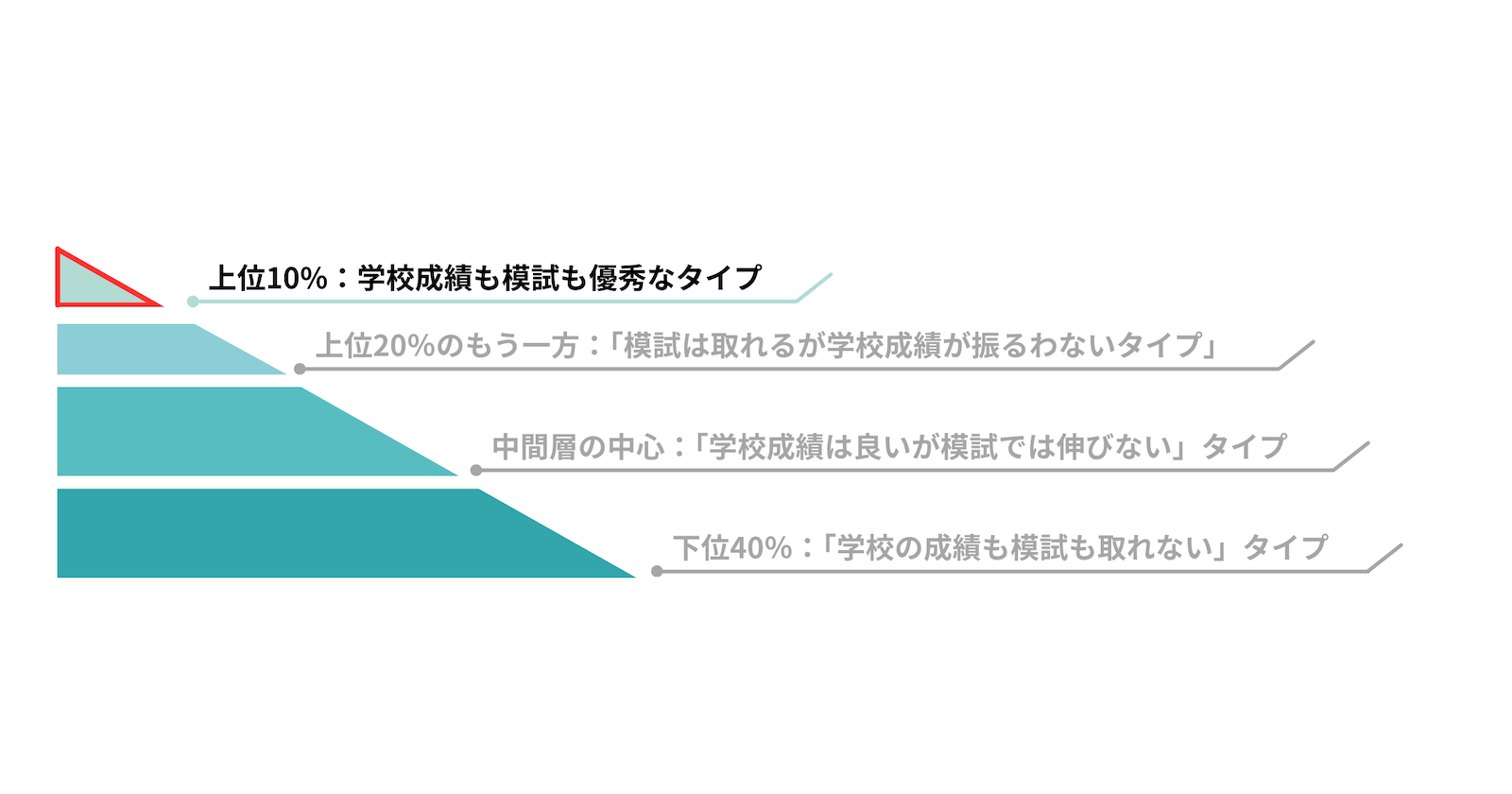

【上位10%:学校成績も模試も優秀なタイプへの指導】

学校の定期テストでも模試でも安定して高得点を取れる「上位10%」の生徒は、総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試、一般選抜のどれでも挑戦できる力を持っています。

この層にとって重要なのは、「自分は大学で何を学びたいか」「将来どう生きたいか」といった、自己の方向性を早めに見つけることです。

中には成績は優秀でも、やりたいことがはっきりしない生徒もいます。興味はあるけれど「これだ」と決めきれないケースです。

そのようなケースでは、定期的な自己分析が効果的です。過去の指導した生徒には興味関心や得意分野、逆に向いていないことなどを言語化するサポートを行いました。

この生徒は最終的に、入学後に学部選択ができる北海道大学の総合理系を志望し、「将来の選択肢を残しながら大学で見極める」という方法を選択しました。結果的に無事合格し、大学進学後も主体的に進路選択を行っています。

私たちが大切にしているのは、「学力が高い=進路が決まっている」とは限らない、という視点です。学力指導に加え、自己理解を深める機会を与えることが、入試制度が多様化した現代では特に重要だと考えています。

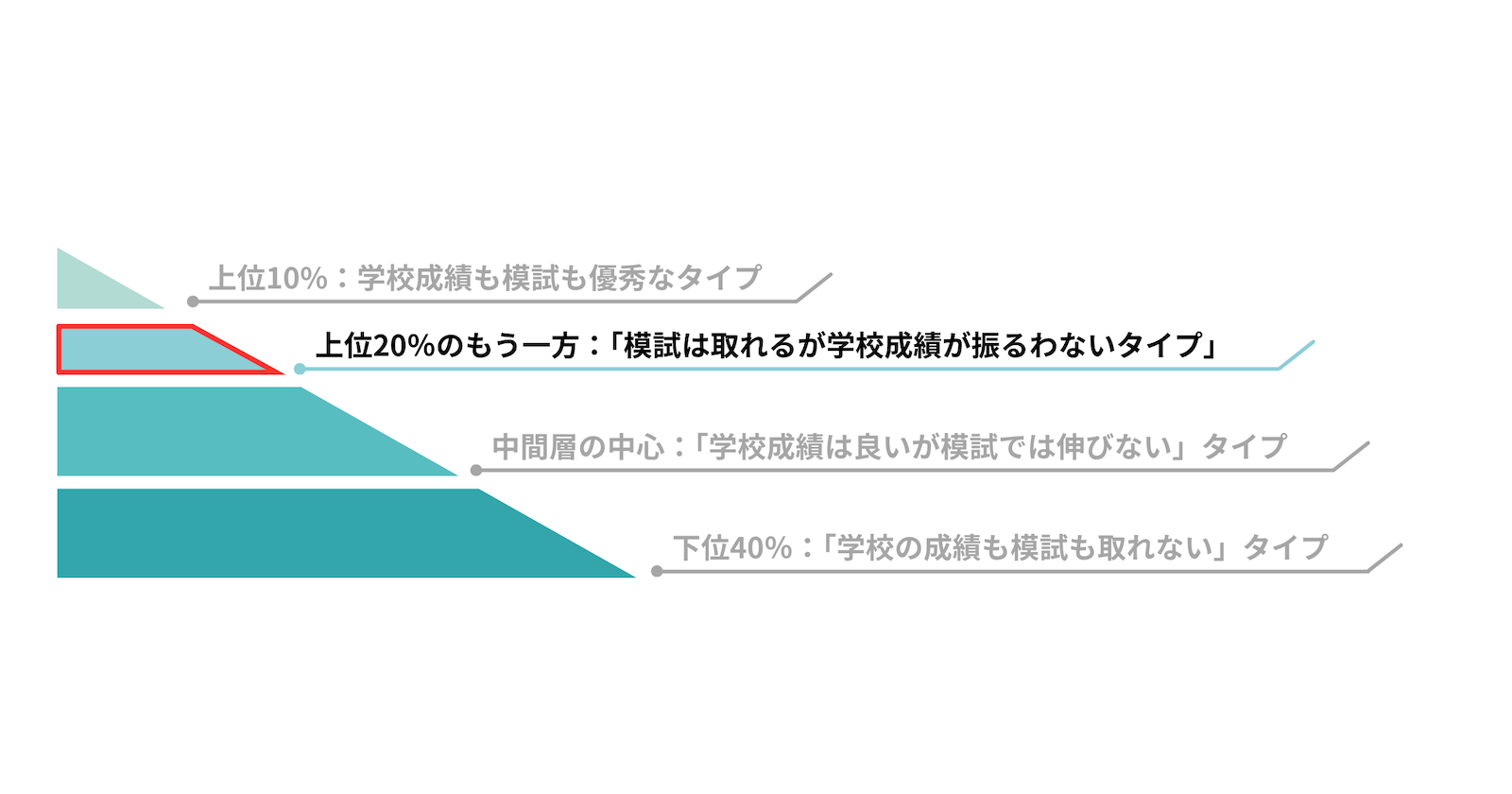

【上位20%のもう一方:「模試は取れるが学校成績が振るわないタイプ」への指導】

授業を理解して模試ではしっかりと点数を取れるものの、学校の定期テストや成績評価で結果が出ない――そんなタイプの生徒には、いくつかの共通点があります。例えば、課題の提出や小テスト対策といった細かい積み重ねが苦手であったり、運動部などの活動に時間を取られて学校の提出物に手が回らないケースが多く見られます。

このタイプの生徒には、まず「学校の勉強との向き合い方」を見直すことから始めます。

仮に総合型選抜や推薦入試も視野に入れるなら、定期テスト対策や提出物の計画管理を徹底する必要があります。一方で、推薦は考えておらず一般入試一本でいく場合には、学校成績にこだわらず、受験勉強に集中する選択もあります。

当塾で指導したある運動部の生徒は、日々の学習時間が限られていたものの、授業内容の理解力と記憶力に優れており、模試では安定した成績を出していました。彼の場合、「一般入試一本」に戦略を絞り、部活の期間は英単語の暗記、学校の進度に合わせた数学の復習に集中させました。引退後には本格的に受験モードに切り替え、最終的に明治大学理工学部に現役合格を果たしました。

また一方で、提出物を出さないことが原因で学校の成績を取れないタイプの生徒もいます。このタイプの生徒は模試も含めて勉強全体で損をしているケースもあります。こうした生徒には、やるべきことをきちんとやるという勉強の基礎姿勢を整える指導から始めることになります。

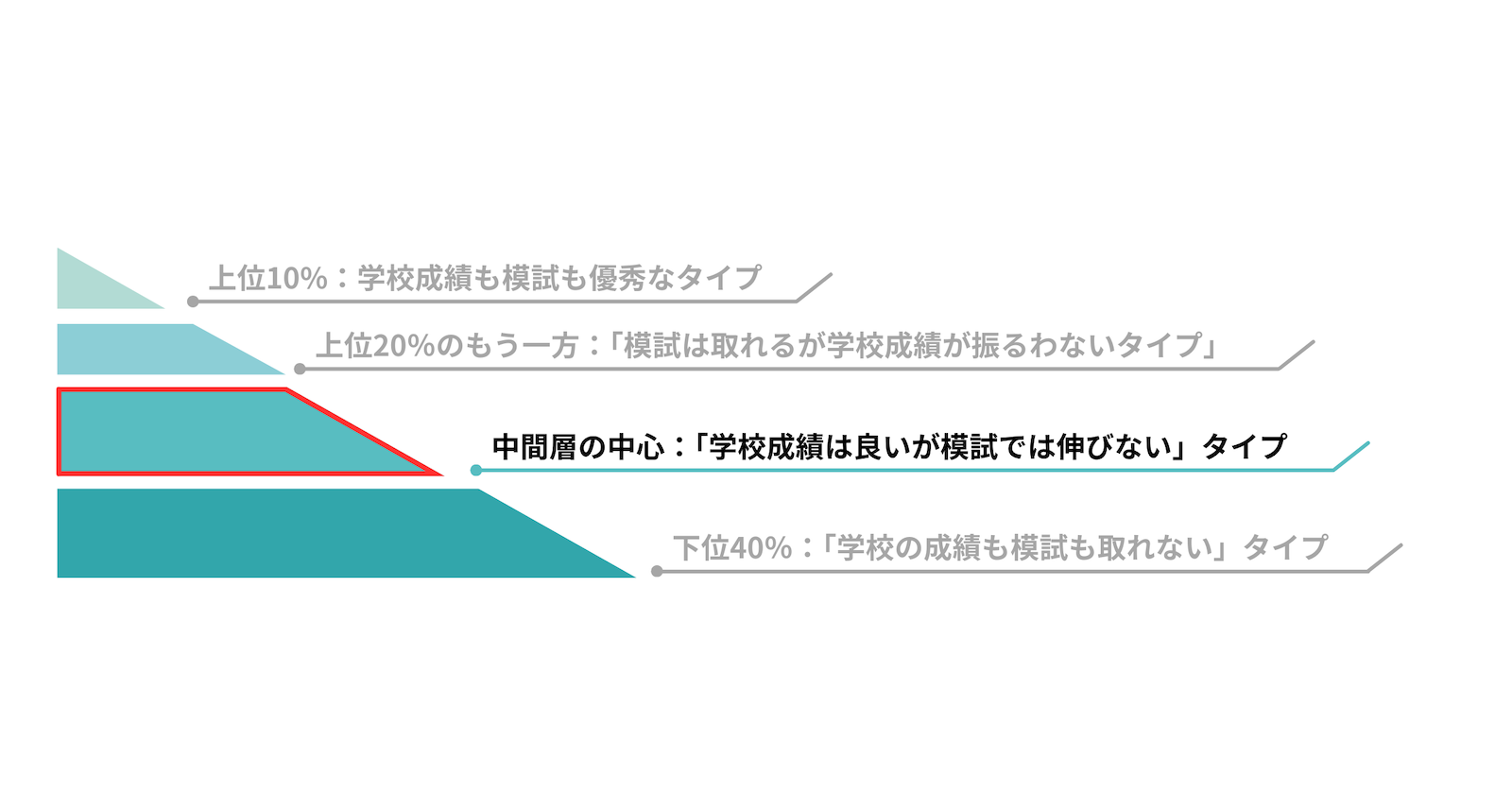

【中間層の中心:「学校成績は良いが模試では伸びない」タイプへの指導】

学校の成績は中位から上位、定期テストでも点が取れる——にもかかわらず、模試では思うような成績が出ない生徒は少なくありません。

このタイプは「コツコツ型」が多く、定期テスト対策は丁寧にやります。しかし本質的な理解が浅いため、「覚えることが目的化」している傾向があります。

この場合、まずはその子の学習スタイルを見極めたうえで、次の2つの方向性を丁寧に整理します:

① 学校の成績を活かして推薦入試を狙う道

② 成績が多少落ちても一般入試にシフトする道

推薦入試を視野に入れる場合は、「その大学・学部で本当に学びたいか?」という自己理解の時間も設けます。ここは講師もサポートして一緒に進めます。本人の納得しないまま推薦に進むと、進学後にミスマッチが起こるからです。

一方で、「推薦は逃げではないか」と悩む生徒もいます。そういったケースでは、これまで学校の成績を地道に積み重ねてきた努力は大きな価値があること、むしろ「戦略的な選択」であることを伝えます。

以前当塾で指導したある生徒は理系のMARCH(都内の中上位私立)を志望していましたが、受験勉強を始めるのが遅く、一般入試では間に合わない状況でした。しかし、学校成績を着実に積み上げていたことから、指定校推薦で青山学院大学理工学部に合格することができました。

一方で、志望校が一般入試のみの場合には、早めに受験勉強へシフトしていきます。学校成績は必要最低限にとどめ、学習の主軸を大学受験に置きます。

当塾で埼玉大学経済学部に合格した生徒は、部活動で忙しく学校の勉強は“なんとかこなしている”レベル。模試の成績も高くありませんでした。しかし、高2から本格的に一般入試対策へと切り替え、一時は学校の成績もやや下がりましたが、最終的には大学受験の成果と両立できるバランスを身につけ、現役合格を果たしました。

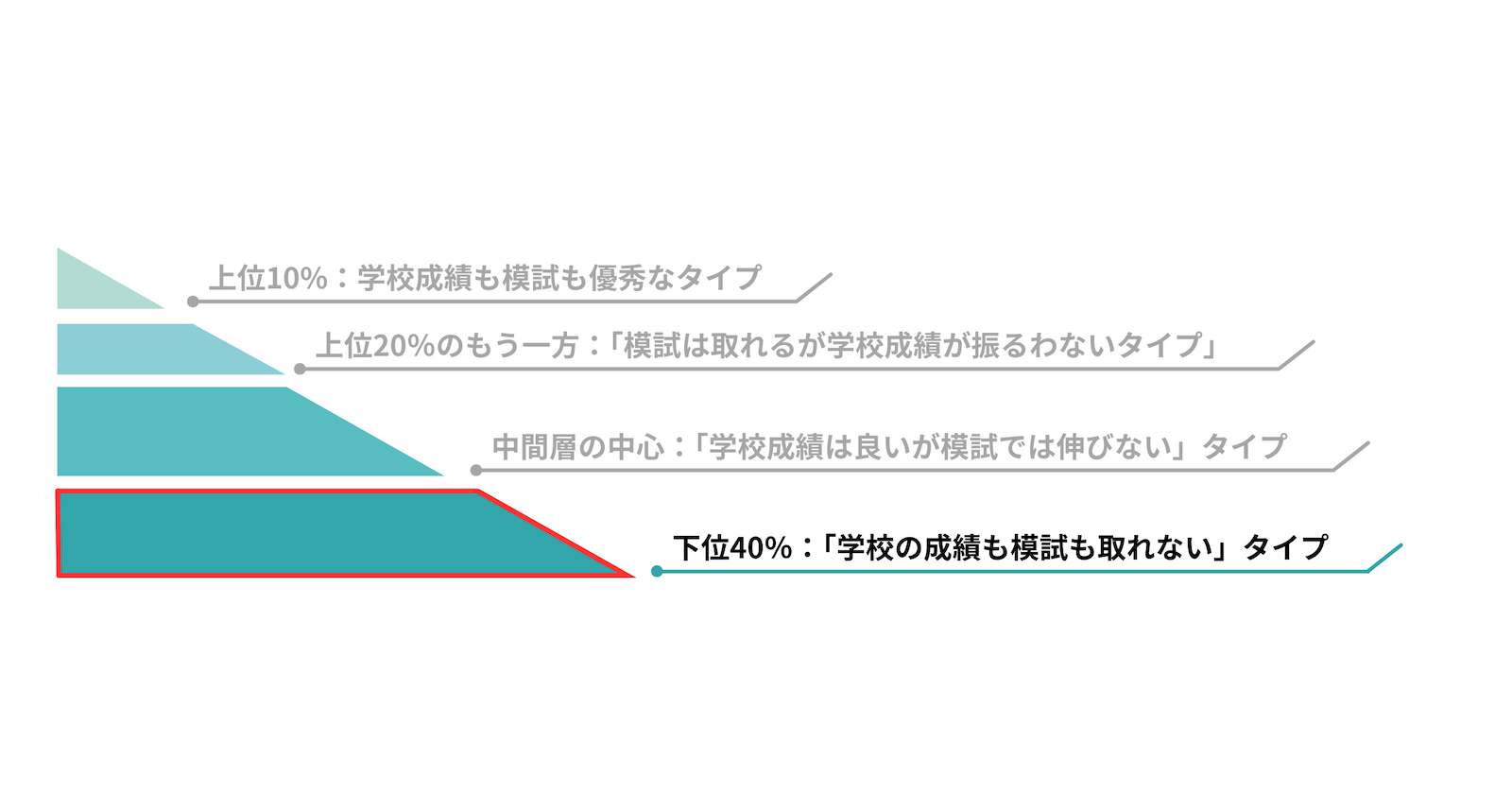

【下位40%:「学校の成績も模試も取れない」タイプへの指導】

学校の定期テストでも模試でも結果が出ず、勉強に苦手意識を持っている生徒も少なくありません。

このタイプは「勉強の習慣がない」「やり方を知らない」「勉強に意味を見いだせていない」という壁に直面していることが多いです。

まずは授業を理解できているか、演習ができているか、生活リズムに問題はないかを一緒に確認します。その上で、本人が「できること」を明確にし、小さな成功体験を積ませることから始めます。

たとえば、ある生徒は高校の授業についていけず、定期テストでは平均点を大きく下回る状態でした。

まずは補習で授業内容を補いつつ、学校の教科書に出てくる「例」と「例題」だけに絞って反復練習を指導しました。

その結果、テストでは平均点マイナス20点だったのが、最終的には平均プラス10点へと改善。勉強に対する苦手意識が次第に自信へと変わり、最終的に日本大学理工学部に一般入試で合格を果たしました。

このタイプの生徒は、勉強そのものだけでなく、生活全体のリズムや精神的な余裕のなさが学習の妨げになっていることも少なくありません。

そのため「まず何を優先するか」を一緒に考え、勉強との折り合いをつけることも大切です。

本人に大学受験への意志があるのであれば、「できないこと」ではなく「できるようにする方法」を提示し、ルートを明示することが、塾としての役割だと考えています。