なぜ「自学力」が合格の決め手になるのか

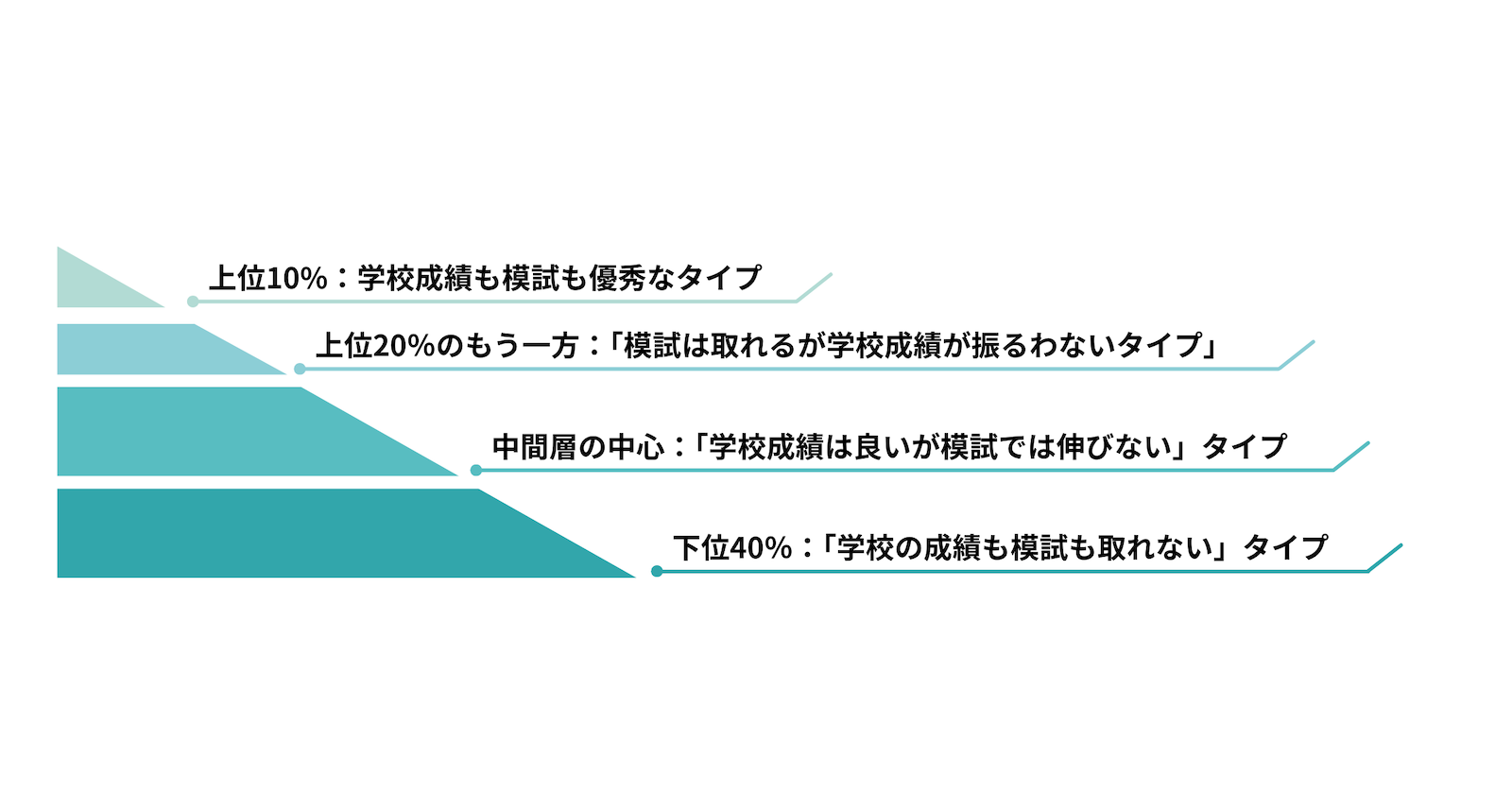

第一志望の大学に合格できるのは10人に1人もいません。その差を分けるものはなんでしょうか?

点数アップの裏ワザでも、管理の厳しさでもありません。最後に勝ち残るのは「自分の意思で学びを進められる力=自学力」を持った生徒です。

「管理型」学習の限界

「塾でしっかり管理してもらえば成績は伸びる」、保護者の方からよくお聞きする言葉です。確かに、日々の課題や学習管理を徹底すれば、一時的には点数は上がります。私自身も講師になりたての頃はそう考えていました。定期テストや英検準2級〜2級までは、そのやり方で十分に対応できます。

ところが、大学受験になると同じ方法ではうまくいきません。細かく管理する方法は、講師と生徒の間で「やったorやらない」の押し合いが起こり、双方が疲弊してしまいます。さらに、生徒の自主性を奪い、「何のために勉強しているのか」という本来の目的を見失ってしまうのです。

成功する生徒に共通する姿勢

振り返ってみると、点数を上げ合格していった生徒たちは皆「自分で考えながら勉強を進めていた」ことに気づきました。

つまり、外からの管理ではなく、内的な動機づけで動いていたのです。どんなに手厚いサポートを受けても、最終的には「自ら能動的に学べる子」には勝てません。

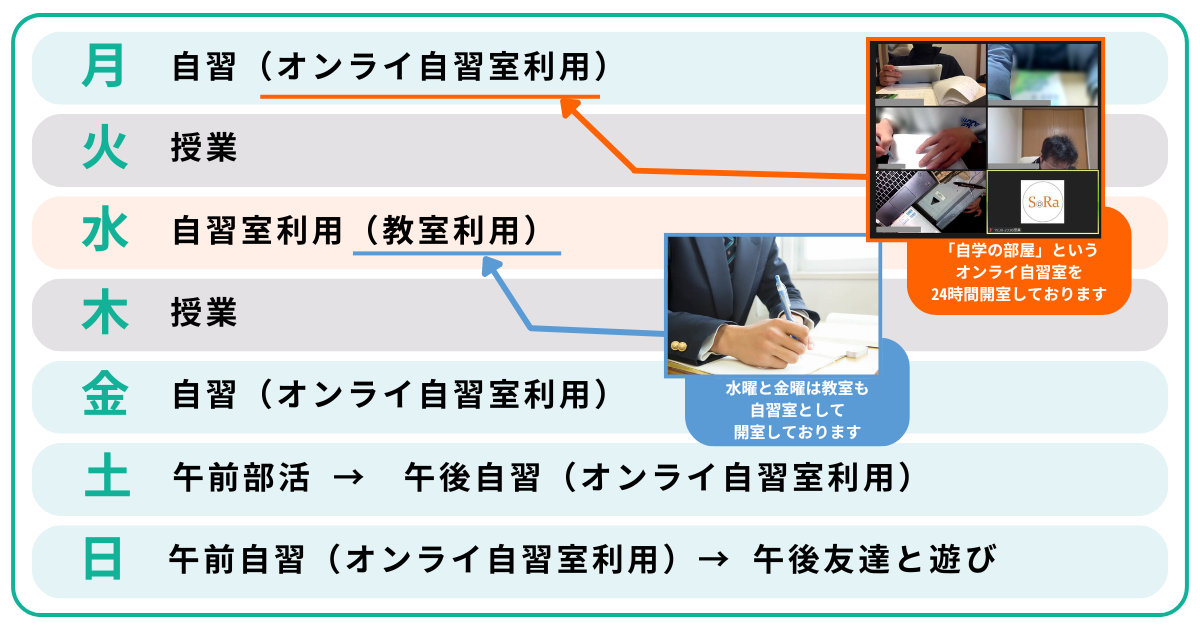

また、大学受験は学ぶべき科目も範囲も膨大です。講師や保護者が隣で見ていられる時間よりも、生徒が一人で机に向かう時間の方が圧倒的に長いのが現実です。そこで自学力があるかどうかが、大きな差を生みます。

自学力とは何か

では、自学力とは何でしょうか。単に「一人で勉強できること」ではありません。

- わからないことを自分から質問できる

- 自分の状況に合わせてやるべきことを判断できる

- 失敗しても原因を考え、次につなげられる

- 具体と抽象を行き来しながら物事をつなげて理解できる

- 論理的に考えて学ぶことができる

こうした学習姿勢を自学力と私は呼んでいます。

もっとも、自学力は自然に身につくものではなく、すべての子がいきなり自走できるわけでもありません。多くの生徒には講師の管理やサポートが不可欠です。

年齢に応じた「自学力」の育て方

自学力も年齢により求められる能力に段階があります。

小学生

- 机に向かってやり切る経験

- 観察と抽象化・具体化の訓練

- 論理的に考える習慣づくり

中学生

- 定期テストや模試をもとに計画を立てる

- 勉強を「プロジェクト」として実行する練習

高校生

- 大学受験を見据えた自立的な学習計画

- 自分で「計画→実行→修正」を回せる姿勢

- 粘り強く考え抜く力

このように段階的に自学力を伸ばしていくことが、最終的に大きな差を生みます。

ここで重要なのは、決して放任ではないということです。私たちは「伴走しながら支える」姿勢を大切にしています。自学に取り組む中では、失敗することも数多くあります。例えば「朝7時に起きて勉強するつもりが、結局10時に起きてしまった」というのは、よくある失敗です。

「管理」でも「放任」でもない、伴走型の指導

そんなときは「なぜそうなったのか」を一緒に分析します。

- 前日の夜更かしが原因だった

- 平日の睡眠不足がたまっていただけだった

- 朝やることが明確でなかったので二度寝した

このように因果関係や論理を自分で言語化していくことで、少しずつ「自分なりの勉強スタイル」を理解できるようになります。当塾では、その振り返りの過程で生徒が間違った方向に進まないよう、分析や対策を一緒に言語化しながら支えていきます。

学習内容の理解や論理的思考は、大人でも難しい課題です。そのため学年に応じた題材を使って思考の訓練を積み重ねる必要があります。

こうしたプロセスを経て育った自学力は、受験だけでなく大学生活や社会に出てからも大きな財産となります。

だからこそ、私たちは「管理」でも「放任」でもなく、伴走しながら自学力を育てることを大切にしているのです。

当塾では、体験授業を通じて「自学力を育てる指導」を体感いただけます。

以下より、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にお問い合わせください

大学受験に強い先生に相談したい

子どもに合った学び方を知りたい

計画の立て方に不安がある

お子様が集中して勉強できない、勉強はしているけど成績に反映されない、今の塾で成績が伸びていない、どの学校を受ければいいのかわからない。TaNeの無料体験相談で一度話してみませんか? お子さまに最適な学習プランをご提案いたします。